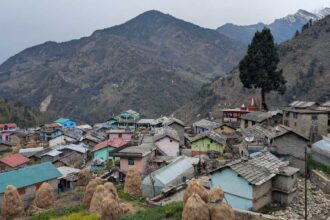

देहरादून, जो आज उत्तराखंड की राजधानी के रूप में जाना जाता है, अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैभव के लिए विख्यात है। इसकी भूमि पर गढ़वाल के गढ़वालियों का लगभग एक सहस्राब्दी तक प्रभाव रहा, जिसने इस क्षेत्र को एक समृद्ध इतिहास और परंपरा का उपहार दिया। गढ़वाल का यह क्षेत्र कभी 52 गढ़ों का संगम था, जहाँ हर गढ़ अपने शौर्य और स्वाभिमान की कहानी कहता था। देहरादून की यह दून घाटी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि यहाँ की मिट्टी में बसीं वीरता और सृजनशीलता की गाथाएँ इसे और भी विशेष बनाती हैं।

गढ़वालियों का देहरादून पर शासन

गढ़वाल के गढ़वालियों का देहरादून से संबंध बहुत पुराना है। यह क्षेत्र गढ़वाल राज्य का अभिन्न अंग रहा, जहाँ स्थानीय शासकों ने अपनी शक्ति और संस्कृति को संजोया। लगभग एक हजार वर्षों तक यहाँ गढ़वाली राजाओं का प्रभाव रहा, जिन्होंने इस क्षेत्र को न केवल शासित किया, बल्कि इसे समृद्ध और सुरक्षित भी बनाया। गढ़वाल की यह भूमि कभी छोटे-छोटे गढ़ों में बँटी थी, जो आपस में एकजुट होकर बाहरी आक्रमणों से इसकी रक्षा करते थे। देहरादून की दून घाटी में बसे इस क्षेत्र ने गढ़वालियों की मेहनत और लगन से एक विशिष्ट पहचान बनाई।

रानी कर्णावती और देहरादून का विकास

गढ़वाल के इतिहास में रानी कर्णावती का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 17वीं शताब्दी में जब उनके पति राजा महिपत शाह की मृत्यु हुई, तब उनके पुत्र पृथ्वीपत शाह की आयु मात्र सात वर्ष थी। ऐसे में रानी कर्णावती ने गढ़वाल राज्य की बागडोर संभाली और अपने कुशल नेतृत्व से इसे नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। देहरादून के इतिहास में उनका योगदान अविस्मरणीय है, विशेष रूप से नवादा को राजधानी के रूप में स्थापित करने और यहाँ की पहली नहर के निर्माण के लिए। रानी कर्णावती ने राजपुर-देहरा नहर का निर्माण करवाया, जो देहरादून की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है। यह नहर न केवल सिंचाई के लिए उपयोगी थी, बल्कि इसने क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकारों का मानना है कि यह नहर अंग्रेजों के आने से बहुत पहले बनाई गई थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि गढ़वाल के शासकों में दूरदर्शिता और जनकल्याण की भावना प्रबल थी। नवादा में रानी का एक भव्य महल भी था, जो उस समय उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक था। हालाँकि, समय के साथ यह महल लुप्त हो गया और आज उसके अवशेष भी शेष नहीं हैं, परंतु रानी कर्णावती का नाम देहरादून के इतिहास में अमर है।

प्रदीप शाह और देहरादून का बदलता स्वरूप

गढ़वाल के 51वें राजा प्रदीप शाह का शासनकाल भी देहरादून के लिए महत्त्वपूर्ण रहा। उन्होंने देहरादून के चार गाँवों को जागीर के रूप में प्रदान किया, जिससे इस क्षेत्र का प्रशासनिक और सामाजिक ढाँचा और सुदृढ़ हुआ। प्रदीप शाह के समय तक नवादा गढ़वाल की राजधानी थी, जिसे रानी कर्णावती ने बसाया और संवारा था। लेकिन प्रदीप शाह ने इस राजधानी को नवादा से धामूवाला स्थानांतरित किया। यह निर्णय उस समय की आवश्यकताओं और रणनीति के अनुरूप लिया गया होगा, जिसने देहरादून के विकास को एक नई दिशा दी। धामूवाला ( धामावाला) में राजधानी के स्थानांतरण के साथ ही देहरादून का स्वरूप बदलने लगा। यहाँ का प्रशासनिक केंद्र बदलने से स्थानीय जनजीवन और व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा। प्रदीप शाह का यह कदम गढ़वाल के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने देहरादून को एक नए दौर की ओर अग्रसर किया।

देहरादून में मियांवाला, धामूवाला , पण्डितवाड़ी और भूपतवाला गांव जागीर में दिए गए

प्रदीपशाह ने अपने शासनकाल में जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और धार्मिक सहिष्णुता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। इसका एक जीवंत प्रमाण देहरादून में सिख समुदाय के लिए एक मंदिर के निर्माण हेतु ग्राम दान करने के उनके निर्णय में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने धामूवाला, मियाँवाला, पण्डितवाड़ी और भूपतवाला जैसे गाँवों को विभिन्न समुदायों के लिए जागीर के रूप में प्रदान किया। यह कार्य न केवल उनकी उदारता का परिचायक है, बल्कि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों के प्रति उनके सम्मान और समावेशी दृष्टिकोण का भी प्रतीक है।

सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान

प्रदीपशाह का शासनकाल सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी उल्लेखनीय रहा। उनके दरबार में पण्डित मेधाकर शर्मा जैसे विद्वान थे, जो उनके सभा-कवि और धर्माध्यक्ष थे। मेधाकर शर्मा ने ‘रामायणप्रदीप’ नामक काव्य की रचना की, जो उस समय की साहित्यिक समृद्धि का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, उनके मन्त्री चन्द्रमणि डंगवाल ने डाँग में मङ्गलेश्वर शिवमंदिर का निर्माण करवाया, जो धार्मिक स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। यह मंदिर आज भी उनके शासनकाल की धार्मिक विरासत को दर्शाता है।

कला और चित्रकला को संरक्षण

प्रदीपशाह ने ‘गढ़वाल चित्रशैली’ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम तँवर को उनका राजाश्रय प्राप्त था। मोलाराम ने न केवल गढ़वाल चित्रकला को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया, बल्कि प्रदीपशाह का एक रूप-चित्र भी बनाया, जो आज ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है। यह चित्र न केवल प्रदीपशाह की शारीरिक बनावट को दर्शाता है, बल्कि उस समय की चित्रकला की उत्कृष्टता को भी प्रदर्शित करता है। प्रदीपशाह का कला के प्रति यह प्रेम उनके शासन को एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग के रूप में स्थापित करता है।

गढ़-कुमाऊँ संबंध

उनके शासनकाल में गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच मैत्रीपूर्ण और सहज संबंध रहे। यह उस समय के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन दोनों पहाड़ी राज्यों के बीच अक्सर तनाव या प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती थी। प्रदीपशाह की कूटनीति ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने में मदद की।

मुगलों का इस पहाड़ी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन कभी स्थापित नहीं हुआ।

मुगलों का शासन भारत की धरती पर एक दीर्घकालिक अध्याय रहा, जो लगभग 331 वर्षों (1526 से 1857 तक) तक विस्तृत हुआ। इस काल की शुरुआत बाबर के आगमन और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के साथ हुई, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। किंतु यह उल्लेखनीय है कि 18वीं शताब्दी के उपरांत उनकी शक्ति का ह्रास प्रारंभ हो गया था। इस समय तक मुगल सम्राटों का प्रभुत्व केवल नाममात्र का रह गया था, और अनेक क्षेत्रों में उनका वास्तविक नियंत्रण समाप्त हो चुका था। साम्राज्य की यह दुर्बलता अंततः 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात औपचारिक रूप से समाप्त हुई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन को पूर्णतः अपने हाथों में ले लिया।

दूसरी ओर, भारत में ब्रिटिश प्रभाव का इतिहास लगभग 190 वर्षों (1757 से 1947 तक) तक फैला हुआ है। इसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध (1757) से मानी जा सकती है, जिसने ब्रिटिश शक्ति को बंगाल में स्थापित किया। तथापि, “ब्रिटिश राज” की औपचारिक अवधि 1858 से प्रारंभ मानी जाती है, जब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के अधीन आया, और यह 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक चली। इस काल में ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर गहन प्रभाव डाला।

गढ़वाल में गोरखा शासन

गढ़वाल क्षेत्र, विशेष रूप से देहरादून का इतिहास, इन दोनों साम्राज्यों से कुछ भिन्न रहा। मुगलों का इस पहाड़ी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन कभी स्थापित नहीं हुआ। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय शासकों की स्वायत्तता ने इसे मुगल प्रभाव से मुक्त रखा। किंतु अंग्रेजों का प्रभाव स्वतंत्रता के उत्तरार्ध में गढ़वाल के कुछ हिस्सों तक अवश्य पहुँचा। विशेष रूप से देहरादून का इतिहास रोचक है। सन 1803 में गोरखा आक्रमण के दौरान यहाँ के स्थानीय शासक, महाराजा प्रद्युम्न शाह, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इसके पश्चात गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर लगभग 12 वर्षों तक (1803 से 1815 तक) शासन किया। गोरखा शासन के अंत के बाद, 1815 में अंग्रेजों ने संधि के माध्यम से देहरादून और आसपास के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया, जो स्वतंत्रता तक बना रहा।

लेख संदर्भ :

किताब : उत्तराखण्ड का नवीन इतिहास

लेखक पद्मश्री डॉ यशवंत सिंह कटोच 176 पृष्ठ

किताब: Memoir of Dehradun

लेखक: G.R.C. Williams (जी०आर०सी० विलियम्स)

संदर्भ: पैरा 184 और 186से आगे।किताब: Himalayan Districts (हि०डि०)

लेखक: Atkinson (एटकिन्सन)

संदर्भ: खंड 2, पृष्ठ 575 ।

किताब: Copper Coins of India

लेखक: W.H. Valentine (डब्ल्यू०एच० वैलेंटाइन)

संदर्भ: पृष्ठ 226।

किताब: Journal of the Asiatic Society of Bengal (जॅ०ए०सो०बं०)

लेखक/संपादक: J.H. Batten (जे०एच० बैटन) की टिप्पणी

संदर्भ: खंड 13(भाग 2), 1844, पृष्ठ 868।

शीशपाल गुसाईं